Por Ricardo Vicente López

La necesidad de definir algunas certezas sólidas, sobre las cuales construir un discurso valedero, es un viejo problema de la filosofía. En los momentos en los cuales la cultura de un pueblo, sostenida por un proyecto político maduro, consolida un cimiento aceptable y duradero, la verdad se presenta como algo compartido y aceptable. Cuando, por el contrario, en tiempos posteriores, en tiempos posteriores, las certezas entran en crisis, por las más diversas razones, todo comienza a tambalearse. Se va diluyendo la fe que sostenía el peso y la solidez del edificio de los discursos vigentes: la convicción deja paso a la duda. La decadencia de la polis griega, la disolución del Imperio romano, son algunos ejemplos de esas situaciones.

Veremos, ahora, el final de la cultura medieval, seguida de los primeros albores de la Modernidad. La necesidad de recuperar las certezas perdidas impulsa las búsquedas de nuevas verdades. Entonces, lentamente, comienzan a asomar en el horizonte del pensamiento los destellos de las nuevas promesas. Desde la segunda mitad del siglo XX estamos atravesando el proceso de decadencia del mundo Occidental que, como es habitual, acelera su caída en la medida en que avanza su deterioro.

A este período se lo ha denominado, con muy poca rigurosidad: la posmodernidad, palabra que dice poco, sólo asume que es un periodo histórico que comenzó a partir del nebuloso fin de la modernidad. Este es nuestro tiempo. Por tal razón, creo de utilidad recurrir a la lectura de un gran pensador que fue testigo, constructor y participante estelar del período aquel en el que se disolvía el medioevo y se buscaban nuevas sendas y nuevas verdades.

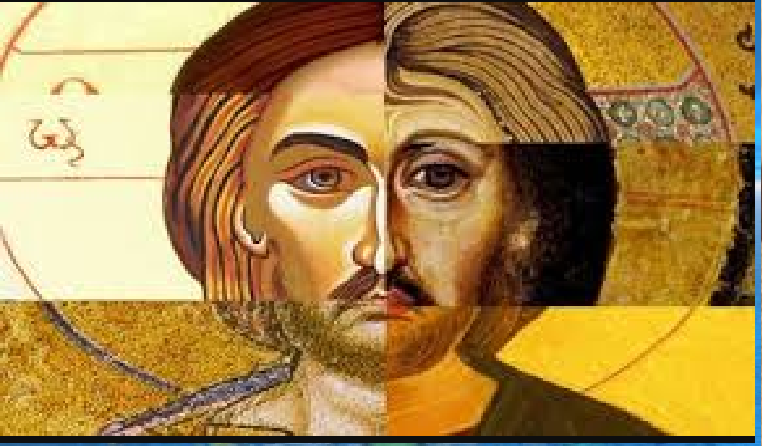

Vayamos, como paso previo, en búsqueda de las viejas huellas, que pueden ayudarnos a recuperar el sentido del camino recorrido, para mejor orientarnos, con mayor claridad, en la historia de Occidente. Hagamos un rápido repaso de esas fuentes originarias. Éstas son, fundamentalmente dos: el judeo-cristianismo y la tradición greco-romana. Ambas convergieron en un cauce común en los primeros siglos de nuestra era. A partir de allí nace un nuevo marco de creencias que se fueron consolidando a lo largo de los diez siglos posteriores.

La Historia como mater et magister (madre y maestra), parafraseando el título de una encíclica de Juan XXIII, es una maravillosa fuente de sabiduría, cuando se va a buscar en ella criterios, conceptos, modelos, que ayudan a comprender sus designios ocultos. La tarea consiste en apartar las infinitas particularidades superficiales y cotidianas que enturbian la percepción de las líneas maestras de su devenir. Cuando algo de esto se logra, los hechos nos hablan de lo sucedido, de lo que no se debió hacer y de lo que es necesario hacer hacia un futuro. Todo ello conforma un marco de reflexión que no debe olvidar la ley de hierro que nos marca un criterio: sólo lo posible entre todo lo deseable.

Emprendamos el viaje, para rastrear entonces las herencias rescatables de esas viejas sabidurías. Entre ellas debemos recuperar esas que, aunque estén ocultas, tapadas por el polvo de los vientos de la historia, se muestren gastadas, desechables, siguen siendo valederas. Pueden no ofrecerse fácilmente, aún más, puede darnos la sensación de estar desaparecidas, o inservibles. A pesar de todo ello están allí, disponibles para quien sepa encontrar en ellas los vestigios de ideas posteriores.

Son legados que conservan, por una parte de una de esas vertientes, las experiencias hebreas recogidas en la prédica de Jesús de Nazaret (el de la historia, no el de la teología). Ellas fueron reelaboradas y sistematizadas por Pablo de Tarso (5-60 d. C.) en sus famosas y sabias epístolas. Toda ese manantial doctrinario fue recuperado por los evangelistas del primer siglo. Replanteado por los pensadores de los primeros cuatro siglos, la Patrística. Posteriormente meditado a partir del neoplatonismo por el norafricano Agustín de Hipona (354-430). Mucho más tarde reelaborado a partir de las lecturas de Aristóteles por el filósofo italiano Tomás de Aquino (1225-1274). Todo ello formó el cauce de los aportes de la cultura judeo-cristiana.

La otra vertiente es la greco-romana, que acumuló la sabiduría de las enseñanzas de los griegos: Sócrates (470-399), Platón (427-347), Aristóteles (384-322- todos a.C.), y, entre otros muchos latinos, como Lucio Anneo Séneca (a. C.-65 d. C), Lucio Mestrio Plutarco (46-120), Porfirio (233-305); etc.

Esas dos grandes corrientes del pensamiento, sostenidas por dos concepciones sobre el cosmos, el mundo, lo humano y Dios, la judeo-cristiana y la grecolatina, que distaban bastante entre sí, se fusionaron en el transcurso de los siglos siguientes de nuestra era, como ya quedó dicho. Esa muy rica síntesis se constituyó en una configuración que fue combinando sus líneas más importantes. Todo ello se fue dando no sin dificultades, debates y crisis varias, hasta consolidarse en los inicios de la Modernidad, en la base al entramado de la cultura occidental. Fue atesorando la sabiduría que alimentó y dio cimiento a la cultura europea hasta finales del siglo XV. Se puede detectar, con una mirada que sea consciente de lo que busca, el armazón que sostuvo la nueva espiritualidad que ofreció sus mejores frutos en la Europa de los siglos XI al XV.

Los fuertes vientos culturales que atravesaron la época posterior, en parte debidos al descubrimiento de las Nuevas Tierras, conmovieron el edificio medieval y comenzaron a resquebrajarse las viejas certezas teológicas. Una vez más, fue necesario le reelaboración de las viejas sabidurías, repensarlas, refundarlas, para sentar las bases de la nueva cultura que portaba la ascendente burguesía comercial.

Esta introducción intenta pintar un cuadro de situación dentro del cual va a emerger el pensamiento del filósofo francés, Renato Descartes (1596-1650). Las certezas avaladas por el saber revelado se van a enfrentar con un novedoso modo de pensar, que reconoce raíces griegas. Reaparece el culto a la Razón que gana el centro de la escena y exige el reconocimiento del nuevo pensamiento metódico. La Modernidad está en marcha.

Le propongo, amigo lector, detenernos en los comienzos de ese siglo XVII y concentrarnos en la obra del filósofo Descartes, quien revolucionó el mundo de las ideas dando inicio a una nueva modalidad del pensar. El saber del Libro Sagrado, fuente de toda verdad, comienza a ser reemplazado por la razón del nuevo hombre burgués. El pensador francés no rechaza la Biblia, él es un cristiano creyente, lo que propone es una emancipación del dogma que pretende explicarlo todo. A partir de establecer modos claros y precisos de buscar la verdad de este mundo, no la del Texto Sagrado, sino la que exige el sujeto moderno y su mundo nuevo. Esta es la tarea revolucionaria que va a personificar este fundamental pensador. Por ello vamos a revisar parte de lo que escribió. Comienza su libro, que lleva un título que hoy puede sonar pretencioso: Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias (1637). Con un muy elegante estilo, con el cual intenta no ofender a los sabios de la época, sobre todo a los teólogos de Roma, aunque no se priva de un cierto grado de ironía. Allí dice:

El buen sentido es lo que mejor repartido está en todo el mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aún los más descontentadizos respecto de cualquier otra cosa, no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino esto demuestra, más bien, que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres; y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan sólo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. Pues no basta con tener la mente bien dispuesta, sino que lo principal es aplicarla bien.

Debemos recordar que mientras el filósofo redacta estas páginas, tiene siempre presente la mirada del Tribunal de la Santa Inquisición, muy celoso de toda lo que se dijera o imprimiera. Esto debe considerarse como un condicionante no, tal vez, de lo que dice, sino de cómo lo dice, pare evitar equívocos o malos entendidos que podrían costarle muy caros. Confiesa con una crítica explícita a los pensadores anteriores a su tiempo, ya que no encontró cosas lo suficientemente aceptables como para incorporarlas a sus reflexiones:

Es cierto que, mientras me limitaba a considerar las costumbres de los otros hombres, apenas hallaba cosa segura y firme, y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos (…) viendo varias cosas que, a pesar de parecernos muy extravagantes y ridículas, eran admitidas y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendía a no creer en ellos. Así me libraba poco a poco de muchos errores. Entonces resolví estudiar en mí mismo y a emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir; lo cual me salió mucho mejor.

Después de describir varios de los caminos, de los cuales dice claramente, que no le aportaron nada, llega a la conclusión de que el abandonarlos le permitió penar con más libertad: “me salió mucho mejor”. Hace referencia a su método la duda metódica. Este es el nombre que recibe su método que consiste en no dar nada por cierto, sin antes revisarlo y confirmarlo. Su objetivo era encontrar verdades absolutamente ciertas, para fundamentar así el conocimiento.